優秀��な人材を採用・リテインするインセンティブ戦略とは?

2024年12月10日、野村證券株式会社と一般社団法人 京都知恵産業創造の森との共催セミナー「スタートアップが後悔しないための上場準備と人材確保へのインセンティブ戦略」を開催しました。

セミナーでは、コタエルHR株式会社 代表取締役の小林弘樹が「優秀な人材を採用・リテインするインセンティブ戦略」をテーマに講演。インセンティブの重要性と活用例について語りました。

小林弘樹(こばやし・ひろき)

コタエルHR株式会社 代表取締役。デロイト トーマツ コンサルティング合同会社でコンサルタントとしてのキャリアを開始。主にメーカー・IT・金融を中心に海外事案や事業・技術戦略に関する領域を担う。その後、組織・人事やM&A関連のコンサルティングを経て、コタエル信託株式会社の人事部長に就任。2017年にグループ会社のコタエルHR株式会社を創業し、現在に至る。

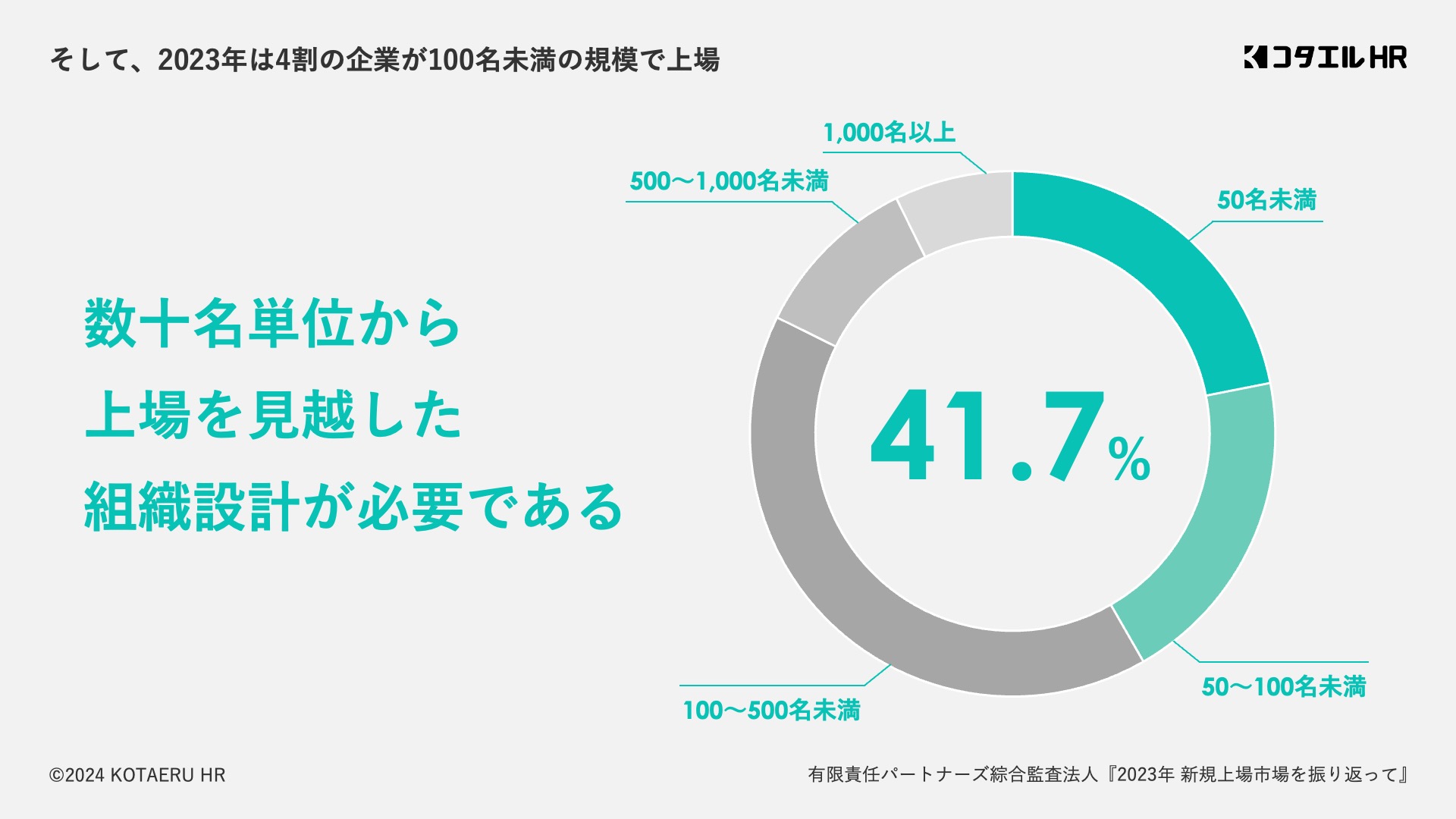

数十名単位から上場を見越した組織設計が必要

スタートアップ業界では「10人の壁」、「30人の壁」、「100人の壁」という話をよく耳にします。これらを人事視点で紐解いたとき、従業員が10人になると労働基準監督署に就業規則を提出する必要が出てきます。30人になると、人事評価制度のような組織をワークさせるための制度が必要になります。一般的に、1人の人間が適切にマネジメントできる人数は3〜9人と言われています。つまり、30人規模の組織になると、経営者からは誰がどんな仕事をしているかが見えにくくなる。制度を整えて、経営者の思いをきちんと組織に浸透させる必要があります。さらに100人まで増えると、組織マネジメントをもとに企業を牽引していかなければなりません。

2023年に上場した企業の約4割が100名未満規模というデータがあります。20人や30人の規模で上場する企業がある実態を見ると、想定しているよりもずっと小さい規模から上場を見越した組織設計が必要であることがわかります。ただ人を採用しただけでは組織はアクティブになりません。組織の図をつくって、「あなたは何をするか」を明確にしてあげて、その人がきちんとワークしたときに還元できるようなインセンティブを設計しておく。そうした好循環をつくることが大切です。

人事制度が果たす役割

インセンティブに触れる前に、組織設計で重要になってくる人事制度について簡単にお話しします。人事制度を一言で表すなら、企業が従業員を管理するための仕組みやルールです。経営目的の実現や従業員のスキルアップ、モチベーションアップを図ることを目的に導入します。

人事制度は等級・評価・報酬で構成されていて、この3要素が対になって連動しないとなかなかワークしません。3要素の関係性をきちんと整理してバランスよく設計することで、組織にバリューを浸透したり、従業員のモチベーションを高めたりとさまざまな効果を発揮します。なかでも、私たちが重要視しているのはリテンションです。せっかく人が入ってきても育つ前に辞めたり、楽しさを感じる前に辞めたりすると、採用にかけた労力が無駄になってしまいますよね? リテンションによって人材をつなぎ止めるという意味でも人事制度はとても重要な役割を担っています。

スタートアップにおけるインセンティブの重要性

リテンションには人事制度に加えて、インセンティブの設計・導入が非常に効果的です。実際にインセンティブをうまく使って、リテンションに何らかの効果を発揮できないかと考える経営者が増えています。

また、近年はグロース上場している企業の多くがストックオプションを導入しています。そこにはもちろん、上場まで頑張ってくれた従業員に還元したいという経営者の思いがありますが、採用の武器としてインセンティブを活用する企業が非常に多いです。

スタートアップがお金のない時期に良い人材を採用するのは難しいことです。そのため、魅力的なインセンティブがあるとアピールすることで採用力を強化したり、自社らしさを表現するうえでインセンティブを使ったりするケースが増えています。ほかにも、創業初期からいる人、活躍してくれた人などに公平にインセンティブを渡したいというニーズがあります。

先ほど、リテンションを重要視しているとお伝えしましたが、リテンション強化がもたらすメリットは大きく3つあると考えます。①採用・教育コストの削減、②高い生産の維持、③企業文化の醸成と組織力の強化です。「10人辞めるから15人採用し続けるんだ」といった考え方もあるとは思いますが、在籍期間の長い従業員がいないと会社の良さや文化を浸透させるのに時間がかかってしまいます。

スタートアップにおけるインセンティブといえば、ストックオプションがキーワードとして挙げられますが、ストックオプションを導入するだけですべてが事足りるわけではありません。ストックオプションだけで動機づけされる人ばかりではないということです。最近は私生活や趣味を充実させるため、ワークライフバランスに関するインセンティブを望む声も出てきています。

インセンティブ設計で重要なのは、期待する行動の定義

みなさんが「インセンティブ」と聞いて、思い浮かべるのは何でしょうか。おそらく賞与や株式、ストックオプションなどの報酬型インセンティブを連想する方が多いと思いますが、最近は自由な働き方が広がっている背景を踏まえて、ワーケーションやスーパーフレックス、勤続年数に連動した休暇をインセンティブとして提供する企業が出てきています。価値観形成や価値観教育に近い情操型インセンティブもあって、出向による研修や社費留学で動機づけをしたり、エネルギッシュなCEOとのランチをインセンティブとして提供したりする企業もあります。

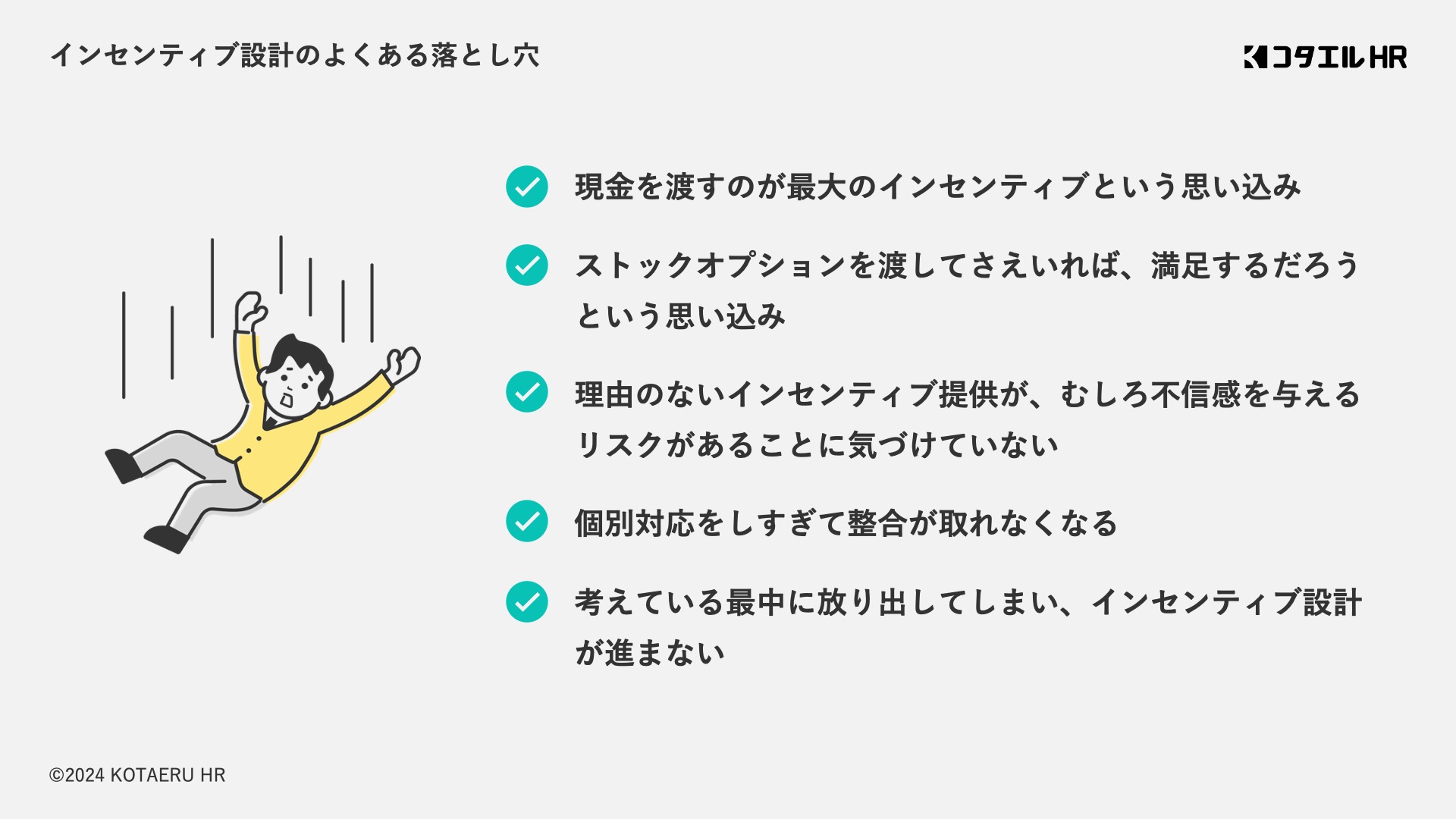

何によって動機づけされるかは人それぞれです。経営者が陥りがちなのが「現金を渡すことが最大のインセンティブである」、「ストックオプションを渡していれば満足するだろう」と思い込んでしまうことです。理由のないインセンティブ提供が不信感を与えるリスクもあります。よくあるのが社長賞で、受賞の対象に当たらない人たちは「なんで、あの人だけもらえるのか」と思ってしまう。ほかにも個別対応しすぎて整合が取れなくなったり、内容を考えている最中に放り出してしまって設計が進まなかったりすることはよくあります。

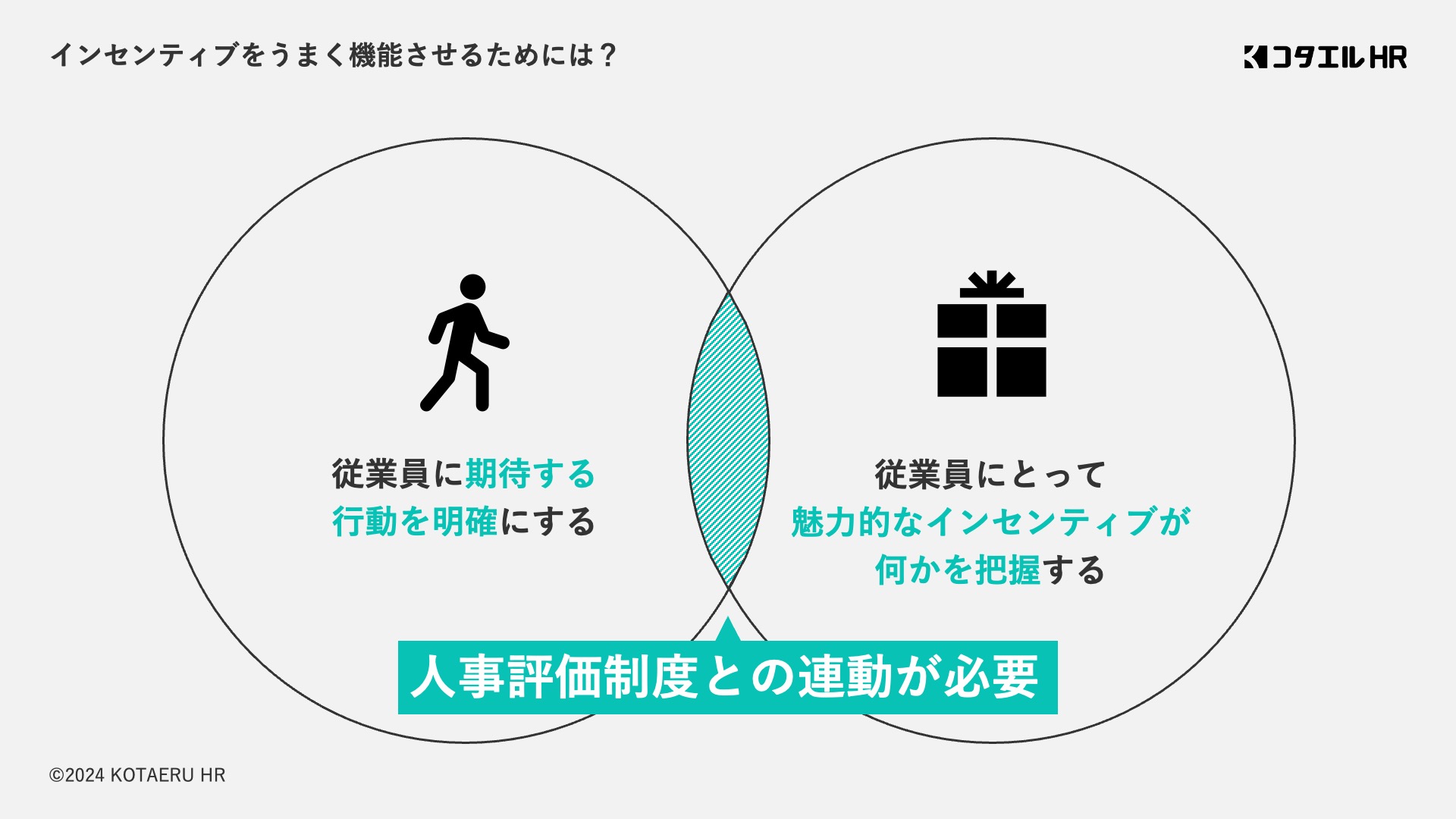

では、どうすればインセンティブをうまく機能させられるのか。重要なのは、従業員に期待する行動を打ち出し、それを評価して、インセンティブとリンクさせることです。経営者や人事部が従業員にどういった行動を取ってほしいかをきちんと定義する。自走的な組織にしていきたいのか、機能別に専門性を高めるような組織にしていきたいのか。定義づけを丁寧にすることが非常に大事です。そこから、従業員がどんなインセンティブによって動機づけされるかを考える必要があります。

ひとつ、SaaS系スタートアップの事例をご紹介します。この会社は営業職の離職に悩んでいました。同じIT商材を扱う他社の報酬水準が非常に高くなっていて、育った人材が次々と辞めてしまう。けれど、固定報酬を高めることはなかなかできない。そこで、ストックオプションを導入して固定報酬では得られないような水準の報酬を獲得可能にしました。ただ、ストックオプションは現金化できるまでに短くても2、3年かかりますし、長いと5〜10年くらいかかってしまいます。その間、リテインし続けるのはかなり難しい。それで売上入金の翌月に入金額の一部をインセンティブとして支払う月間賞与を取り入れたのです。頑張れば頑張るほど現金収入が増える仕組みをつくったところ、営業職の離職が減少しました。

スタートアップが成長していくうえで、重要度が高いのは事業戦略やファイナンス計画です。ただ、それらをきちんと機能させるためには組織を丁寧につくる必要がある。従業員に気持ち良く仕事をしてもらって、アウトプットしてもらうことはとても大事な要素です。機能する組織をつくるためにもインセンティブ設計は欠かせません。

写真=宮原和也